Услуги репетитора

Заказать курс или услуги репетитора: WhatsApp, тел. 8(950)-794-21-89, e-mail: onlainrepetitor@gmail.com

С уважением: Историк.RU (об авторе)

Заказать курс или услуги репетитора

Правители России(Перейти к каталогу)

Персоналии(Перейти к каталогу)

Подготовка к ГИА по истории (Перейти к каталогу материалов)

История России.С древнейших времен

до конца XV века

6 класс

(Перейти к каталогу уроков)

Александр Невский

Годы жизни (1221 - 1263) Великий князь, во время правления которого Русь отстояла свою независимость от католического Запада. Если на этом направлении Александр Невский действовал как воин, то в отношениях с Востоком он был дипломатом, который сумел сохранить Русскую землю в условиях татаро-монгольского нашествия. Русской Православной Церковью канонизирован как святой. В 30-е годы XIII века на северо-западные земли Руси совершили нападения шведы и крестоносцы духовно-рыцарских орденов Европы. Их объединению способствовал лично Папа Римский. Противостоял экспансии молодой новгородский князь Александр Ярославович. Действуя быстро и решительно, Александр Невский смог отстоять независимость Новгорода и Пскова, а также защитить православную веру в русских землях. Не желая воевать на два фронта, он поддерживал дружественные отношения с ордынскими ханами и проявил себя не только как одаренный полководец, но и как прекрасный дипломат.Каталог материалов

- - Основные даты и события

- -Биография

- - Невская битва

- - Ледовое побоище

- - Смерть Александра Невского

- - Авторство фразы «Кто с мечом к нам придет — от меча и погибнет» принадлежит ли Александру Невскому?

- - Невская битва (карта)

- - Ледовое побоище

- - Монголо-татарское нашествие на Русь. Борьба русского народа со шведами и немцами

- - Полководцы России. От Древней Руси до ХХ века. Александр Невский

- - Художественный фильм Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» (1938 г.)

Лекции и мнения

Основные даты и события

1221 - 1263 гг. — годы жизни Александра Невского

1252—1263 гг. - княжение Александра Невского

1233—1257 гг. — крестовые походы в Прибалтику.

1237 г. — создание Ливонского ордена.

1240 г. - разгром шведов на Неве Александром Ярославичем.

1242 г. — Ледовое побоище.

Вернуться к каталогу материалов

Биография

XIII век по праву считается одним из наиболее сложных периодов в истории России: продолжаются княжеские усобицы, разрушившие единое политическое, экономическое, духовное и культурное пространство, а к восточным рубежам страны в 1223 году подходят грозные завоеватели из глубин Азии — монголо-татары.

В 1221 году на свет появляется еще один Рюрикович — Александр Ярославович. Его отец, переяславский князь Ярослав, скоро займет киевский престол, что предписывает ему поддерживать порядок во всей русской земле. Малолетнего князя Александра вместе со старшим братом Федором отец в 1228 году оставляет на княжение в Новгороде под опекой тиуна Якуна и воеводы Федора Даниловича. Несмотря на невнимательность Ярослава к Новгороду, новгородцы повторно призывают его в 1230 году, надеясь, что князь поступит как и прежде: оставит княжить своих отпрысков, а сам будет «пропадать в низовых землях». Расчет новгородцев прост — они хотят получить князя, уважающего их порядки и нравы. В 1233 году Федор Ярославович в возрасте 13 лет умирает, а 12-летний Александр под отцовским стягом первый раз участвует в военном походе на Дерпт (Юрьев). Поход не принес удачи, а разорение Батыем в 1237-1238 годах Северо-Восточной Руси стало причиной активизации деятельности Ливонского ордена и Швеции, направленной на захват территорий Новгородcкой республики.

В 1240 году шведы высадились в устье Невы для похода на Новгород, а рыцари Ливонского ордена осадили Псков. Шведский предводитель прислал Александру надменное послание: «Если можешь, сопротивляйся, знай, что я уже здесь и пленю землю твою». Александр решил не дожидаться активности шведов и с небольшой дружиной новгородцев и ладожан выдвинулся к Неве и, застав шведов врасплох, нанес им сокрушительное поражение. Полная победа Александра превратила его в героя. Особый ореол личности князя придало то, перед битвой ижорскому старосте Пельгусию было видение, будто по Неве плыла ладья с русскими воинами и святыми Борисом и Глебом, которые пришли помогать сроднику своему.

Однако новгородцам показалось, что князь возгордился этой победой, поэтому они «указали ему путь из города». Взятие ливонцами Пскова и продвижение их вплоть до самого Новгорода заставило новгородцев изменить свое мнение, и в 1241 году Александр вновь стал князем новгородским.

5 апреля 1242 года на Чудском озере новгородцы и суздальцы наголову разбили войско Ливонского ордена, уничтожив тем самым возможность дальнейшего продвижения западных соседей на Восток. В Ледовом побоище было пленено 50 рыцарей, чего никогда ранее не случалось.

В 1245 году литовский князь Мидовинг вторгся в русские пределы. Узнав об этом, Александр собрал дружину и выступил в поход. Литовцам стало известно о приближении князя и войско Мидовинга побежало, испугавшись одного его имени, но новгородцы нагнали его и нанесли сокрушительное поражение. За пять лет своей деятельности Александр сумел расширить новгородские владения, отвоевав у Ливонского Ордена часть Латгалии.

Теперь главным стратегическим направлением внешней политики Александра становятся отношения с Ордой. В 1246 году князь Ярослав был отравлен в Каракоруме, а в 1247 году князь Александр отправился на Волгу к Батыю, который тепло принял князя и даже стал его приемным отцом.

Александр Невский правил Русью вплоть до 1263 года. По пути домой после очередной поездки в Каракорум князь скончался. Возможно, он тоже был отравлен.

Источник: федеральный портал История.РФ

Вернуться к каталогу материалов

Невская битва

НЕВСКАЯ БИТВА 1240 года - сражение между новгородским и шведским войсками, состоявшееся у впадения реки Ижора в реку Нева 15.07.1240 года.

Невская битва стала одним из этапов русско-шведского противостояния из-за сфер влияния в Восточной Прибалтике в XII-XIV веках. Летом 1240 года прибывшее на кораблях шведское войско (включало отряды шведов, норвежцев, финских племён сумь и емь) высадилось в устье Ижоры, вероятно с целью основать здесь крепость, которая позволила бы распространить свою власть на соседние племена и провести обращение их в католичество.

Возглавлял экспедицию «князь» («король части Римьская от Полунощныя страны»), которого начиная с XIV века нередко отождествляют с Биргером В числе участников похода упоминаются епископы (среди которых, возможно, находился финляндский епископ Томас). О появлении шведского войска в Новгород сообщил ижорский старейшина Пелгусий (в крещении Филипп), нёсший в устье Невы «стражу морскую». Новгородский князь Александр Ярославич со своей дружиной и ополчением новгородцев и ладожан двинулся к Неве.

О Невской битве сообщают только русские источники [Житие Александра Невского (Повесть о житии и о храбрости благоверного и великого князя Александра) и Новгородская первая летопись старшего извода], по которым затруднительно детально проследить ход сражения. Внезапной атакой новгородцы с ладожанами прижали не успевших ещё построить укреплений шведов к их кораблям и заставили эвакуироваться. Согласно Житию, Александр Ярославич лично бился с предводителем шведского войска, оставив ему своим копьём шрам на лице (исследование останков Биргера Магнуссона зафиксировало у него след от ранения над правым глазом).

Шведское войско понесло большие потери: сгорели несколько кораблей, погиб их «воевода» Спиридон и один из епископов, шведы отправили на родину 2 корабля, нагруженные телами погибших знатных воинов, а многих других («бещисла») захоронили в коллективной могиле на месте сражения. С новгородской стороны потери составили 20 человек, среди которых 4 знатных новгородца (Константин Луготинич, Гюрята Пинещинич, Намест и сын кожевника Дрочило Нездылов). В ходе Невской битвы особо отличились новгородцы Гаврила Олексич, Сбыслав Якунович, Миша (возглавлял пеший отряд, уничтоживший 3 шведских корабля) и некоторые члены княжеской дружины.

Невская битва - первое сражение, в котором войсками руководил князь Александр Ярославич, прозванный за победу в ней Невским. Разгром в Невской битве заставил шведов отказаться от попыток установления контроля над важнейшей для Новгорода транспортной артерией - Невой, при этом противостояние Новгородской республики и Швеции продолжилось.

События Невской битвы служили важным символом в борьбе русских царей за овладение побережьем Балтийского моря. Так, в ходе Северной войны 1700-1721 годов царь Пётр I отметил свои успехи основанием в 1710 году Свято-Троицкого Александро-Невского монастыря (с 1797 года лавра) на том месте, где, как он считал, состоялась Невская битва; в 1724 году туда перенесены мощи святого князя Александра Невского, ставшего небесным покровителем Санкт-Петербурга.

Источник: федеральный портал История.РФ

Вернуться к каталогу материалов

Ледовое побоище

В сентябре 1240 года дерптский епископ Герман, пригласив на помощь братьев Ливонского ордена из Феллина (ныне Вильянди) и вассалов датского короля из Северной Эстонии, напал на Псковскую республику. Разбив 16 сентября псковичей под Изборском, немецко-датское войско осадило Псков. Часть городской общины сдала город и согласилась на переход Псковской земли под власть Ливонского ордена и Дерптского епископства.

Зимой 1240–1241 годов Ливонский орден продолжил экспансию на Руси, начав войну с Новгородской республикой с целью захвата и христианизации Водской и Ижорской земель и Карелии. Чтобы организовать отпор немецкой агрессии, весной 1241 года новгородцы добились возвращения к ним князя Александра Ярославича Невского. Собрав войско из новгородцев, ладожан, ижоры и карелов, он в том же году совершил поход в Водскую землю и освободил ее, взяв и срыв немецкий замок.

Присоединив присланные его отцом, великим князем Владимирским Ярославом Всеволодовичем, суздальские войска во главе с братом Александра князем Андреем Ярославичем, в марте 1242 года Александр двинулся через Псков на Дерптское епископство. Захватив внезапным налетом Псков, он вторгся в земли Дерптского епископства (Юго-Восточную Эстонию), в район Дерпта (ныне Тарту), и приступил к их разорению. Навстречу ему выступило объединенное войско Ливонского ордена, Дерптского епископства и вассалов датского короля. Оно разбило отделившийся от главных сил отряд новгородского боярина Домаша Твердиславича и суздальского воеводы Кербета. Узнав об этом, Александр отвел свои главные силы на замерзшее озеро и занял на льду позицию, к которой вскоре подошло немецко-датское войско.

В ходе сражения немцы прорвали строй русских лучников (отразивших первую атаку) и разрезали надвое полк, стоявший за лучниками, – центр боевого порядка русских. Однако на флангах верх одержали русские, обратив, в частности, в бегство часть войск Дерптского епископства (по-видимому, эстов). В итоге русские фланги сомкнулись, окружили и уничтожили орденский полк и немецкую часть войск Дерптского епископства. Эстов преследовали на протяжении семи верст – до западного берега Теплого озера (Чудское озеро).

Согласно Новгородской I летописи, в сражении погибло 400 немцев и «без числа» эстов, а 50 немцев попали в плен. «Старшая Ливонская рифмованная хроника» уточняет, что 20 из числа погибших и 6 из числа плененных немцев были орденскими братьями.,

В итоге Ливонский орден был поставлен перед необходимостью заключить мир, по которому крестоносцы отказывались от притязаний на русские земли, а также отказывались от части Латгалии. В честь этой победы в нашей стране отмечается День воинской славы России – день победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями.

Источник: федеральный портал История.РФ

Вернуться к каталогу материалов

Смерть Александра Невского

В начале 60-х гг. XIII в. Волжская Орда отделилась от Монгольской империи, став суверенным государством. Разладом между каракорумским и саранским правительствами немедленно воспользовались на Руси. Во многих русских городах произошли восстания против сидевших здесь имперских чиновников. Александр Невский поддержал эти выступления, рассылая грамоты с призывом «тотар побивати». В Сарае на эти действия смотрели сквозь пальцы, поскольку дело шло о ликвидации превратившейся в чуждую структуру власти. Однако став самостоятельными, сарайские ханы начали испытывать недостаток в вооруженных силах. Во время существования единой Монгольской империи такой недостаток покрывался за счет мобилизации в монгольские войска подвластного монголам населения. Сарайский хан Берке пошел по проторенному пути. В 1262 г. он потребовал произвести военный набор среди жителей Руси, поскольку возникла угроза его владениям со стороны иранского правителя Хулагу. Александр Невский вынужден был отправиться в Орду, чтобы как-то смягчить требования хана. Берке задержал русского князя в Орде на несколько месяцев. Там Александр заболел. Уже будучи больным, он выехал на Русь. С трудом добравшись до Городца на Волге, князь понял, что до Владимира ему не доехать. Днем 14 ноября 1263 г. он постригся в монахи, а к вечеру того же дня скончался. Через 9 дней тело князя было доставлено в стольный Владимир и при большом стечении народа захоронено в основанном дедом Александра Всеволодом Большое Гнездо Рождественском монастыре.

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ПРАВЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

В 1262 г. сразу в нескольких городах Северо-Восточной Руси - Ростове, Владимире, Суздале, Ярославле - вспыхнуло восстание, в результате которого сборщики дани, присланные великим ханом, были перебиты или изгнаны. Карательного похода из Золотой Орды не последовало: ее хан Берке в это время стремился к независимости от великоханского престола, и изгнание из Руси чиновников великого хана соответствовало его интересам. Но в том же году Берке затеял войну против монгольского правителя Ирана Хулагу и стал требовать послать ему на помощь русские войска. Александр отправился в Орду, чтобы «смолити людии от беды тои». Перед отъездом он организовал большой поход против Ливонского ордена.

Александр пробыл в Орде почти год. Миссия его, по-видимому, удалась: сведений об участии русских войск в войнах Золотой Орды против Хулагу нет. На обратном пути на Русь осенью 1263 г. 42-летний великий князь разболелся и умер 14 ноября 1263 г. в Городце на Волге, приняв перед смертью монашеский постриг. 23 ноября тело Александра было погребено в монастыре Рождества Богородицы во Владимире. В надгробной речи митрополит всея Руси Кирилл сказал: «Чада моя, разумейте, яко уже зайде солнце земли Суздальской!»

В литературе можно встретить предположение, что Александр, подобно отцу, был отравлен татарами. В источниках, однако, такая версия его смерти не встречается. В принципе, нет ничего удивительного в том, что длительное пребывание в непривычных климатических условиях могло сказаться на здоровье уже немолодого по тогдашним меркам человека. К тому же Александр, по-видимому, железным здоровьем не отличался: под 1251 г. летопись упоминает о тяжелой болезни, едва не сведшей его в могилу в тридцатилетнем возрасте.

После смерти Александра великим князем владимирским стал его младший брат Ярослав. Сыновья Александра получили: Дмитрий - Переяславль, Андрей - Городец. Младший, Даниил (родился в 1261 г.) стал через некоторое время первым московским князем и от него пошла династия московских великих князей и царей.

Если официальная (светская и церковная) оценка личности Александра Невского всегда была панегирической, то в исторической науке его деятельность трактовалась неоднозначно. И эта неоднозначность естественно вытекает из видимого противоречия в образе Александра. В самом деле: с одной стороны, это, несомненно, выдающийся полководец, выигравший все сражения, в которых участвовал, сочетавший решительность с расчетливостью, человек большой личной храбрости; с другой - это князь, вынужденный признать верховную власть иноземного правителя, не попытавшийся организовать сопротивление бесспорно самому опасному врагу Руси той эпохи - монголам, более того - способствовавший им в установлении системы эксплуатации русских земель.

Одна из крайних точек зрения на деятельность Александра, сформулированная в 20-е годы прошлого века русским историком-эмигрантом Г.В. Вернадским, а в последнее время в основном повторенная Л.Н. Гумилевым, сводится к тому, что князь сделал судьбоносный выбор между ориентацией на Восток и ориентацией на Запад. Пойдя на союз с Ордой, он предотвратил поглощение Северной Руси католической Европой и, тем самым, спас русское православие - основу самобытности. Согласно другой точке зрения, отстаиваемой английским историком Дж. Феннеллом и поддержанной отечественным исследователем И.Н. Данилевским, именно «коллаборационизм» Александра по отношению к монголам, предательство им братьев Андрея и Ярослава в 1252 г. стали причиной установления на Руси ига Золотой Орды.

Так был ли действительно сделан Александром исторический выбор и может ли один и тот же человек быть и героем, и коллаборационистом-предателем?

При условии учета менталитета эпохи и особенностей личной биографии Александра обе названные точки зрения выглядят надуманными. Сюзеренитет Орды сразу же приобрел в мировосприятии русских людей некое подобие легитимности; ее правитель именовался на Руси более высоким титулом, чем любой из русских князей - титулом «царь». Зависимость русских земель от Орды в основных чертах (включая взимание дани) стала складываться еще в 40-е годы XIII в. (в то время, когда Александр княжил в Новгороде и не влиял напрямую на русско-татарские отношения); в 50-е годы произошло лишь упорядочение системы экономической эксплуатации. После смерти отца в 1246 г., когда Александр стал сильнейшим князем в Северной Руси, он действительно стал перед выбором: поддерживать мирные отношения с Ордой, признавая верховный сюзеренитет ханов над Русью (уже признанный к этому времени всеми значительными князьями как Северной, так и Южной Руси) и противостоять Ордену, либо начать сопротивление татарам, заключив союз с Орденом и стоящим за ним религиозным главой католической Европы - папой (перспектива войны на два фронта князю, большую часть жизни проведшему в Новгороде, близ ордынской границы, должна была казаться неприемлемой, и вполне справедливо). Александр колебался до возвращения из поездки в Каракорум и твердо выбрал первый вариант только в 1250 г. Чем было обусловлено решение князя?

Разумеется, следует учитывать общее настороженное отношение к католичеству и личный опыт Александра, которому в 1241 - 1242 гг., в возрасте двадцати лет, пришлось отражать наступление на Новгородскую землю немецких крестоносцев, поддерживаемых Римом… Можно предполагать, что свое воздействие оказали четыре фактора:

1) В ходе своей двухгодичной поездки по степям (1247 - 1249 гг.) Александр смог, с одной стороны, убедиться в военной мощи монгольской империи, а с другой - понять, что монголо-татары не претендуют на непосредственный захват русских земель, довольствуясь признанием вассалитета и данью, а также отличаются веротерпимостью и не собираются посягать на православную веру. Это должно было выгодно отличать их в глазах князя от крестоносцев, действия которых характеризовались непосредственным захватом территории и насильственным обращением населения в католичество.

2) После возвращения Александра на Русь в конце 1249 г. к нему должны были дойти сведения о том, что сближение с Римом сильнейшего князя Южной Руси Даниила Романовича Галицкого оказалось бесполезным для дела обороны от татар: обещанный папой антитатарский крестовый поход не состоялся.

3) В 1249 г. фактический правитель Швеции ярл Биргер начал окончательное завоевание земли еми (Центральная Финляндия), причем сделано было это с благословения папского легата. Земля еми издревле входила в сферу влияния Новгорода, и Александр имел основания расценить происшедшее как недружественный по отношению к нему акт со стороны курии.

4) Упоминание в булле от 15 сентября 1248 г. возможности учреждения в Пскове католической епископской кафедры неизбежно должно было вызвать у Александра отрицательные эмоции, т.к. ранее епископия была учреждена в захваченном немцами Юрьеве, и поэтому предложение об утверждении таковой во Пскове ассоциировалось с аннексионистскими устремлениями Ордена, напоминая о более чем годичном пребывании Пскова в 1240 - 1242 гг. в руках крестоносцев. Таким образом, решение князя прекратить контакты с Иннокентием IV было связано с осознанием бесперспективности сближения с Римом для противостояния Орде и с явными проявлениями своекорыстных мотивов в политике папы.

В целом можно констатировать, что в действиях Александра Ярославича нет оснований искать какой-то осознанный судьбоносный выбор. Он был человеком своей эпохи, действовал в соответствии с мировосприятием того времени и личным опытом. Александр был, выражаясь по-современному, «прагматиком»: он выбирал тот путь, который казался ему выгодней для укрепления его земли и для него лично. Когда это был решительный бой, он давал бой; когда наиболее полезным казалось соглашение с одним из врагов Руси, он шел на соглашение. В результате, в период великого княжения Александра (1252 - 1263 гг.) не было татарских набегов на Суздальскую землю и всего две попытки нападения на Русь с Запада (немцев в 1253 и шведов в 1256 г.), быстро пресеченные. Александр добился признания Новгородом сюзеренитета великого князя владимирского (что стало одним из факторов, благодаря которым именно Северо-Восточная Русь превратилась позже в ядро нового, Российского государства). Предпочтение им владимирского стола киевскому было решающим событием в процессе перемещения номинальной столицы Руси из Киева во Владимир (т.к. оказывалось, что именно Владимир был избран в качестве столицы князем, признанным «старейшим» на Руси). Но эти долгосрочные последствия политики Александра Невского не были следствием изменения им объективного хода событий. Напротив, Александр действовал в соответствии с объективными обстоятельствами своей эпохи, действовал расчётливо и энергично.

Источник: федеральный портал История.РФ

Вернуться к каталогу материалов

Авторство фразы «Кто с мечом к нам придет — от меча и погибнет» принадлежит ли Александру Невскому?

Краткое описание

Эту фразу новгородский князь якобы произнес, когда послы Ливонского ордена прибыли в Великий Новгород просить «вечного мира» после поражения в Ледовом побоище. Источником укрепившегося в общественном сознании убеждения стал фильм Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» (1938), сформировавший целый комплекс мифов об Александре Невском и роли битвы на льду Чудского озера в апреле 1242 года. С тех пор высказывание героя Николая Черкасова, исполнившего главную роль в картине Эйзенштейна, прочно ассоциируется с именем новгородского князя.

Примеры употребления

Впереди были ещё триста лет позора и унижения, ещё триста лет Русь платила дань ханам Золотой орды. Но уже прозвучали грозным предупреждением врагам слова князя Александра Невского: «Кто к нам с мечом придёт, от меча и погибнет!» (Назаров О. «Кто к нам с мечом придёт, от меча и погибнет!» // Сайт-газета «Местный спрос», 16.04.2013)

И в какие бы крайности не впадали отдельные политики, заявляющие, что противостояние Запада и России может перейти в стадию «горячей» войны, мы отвечаем: Россия ни с кем воевать не собирается. Но ни у кого не должно быть сомнений в наших силах и решительности. Как сказал в своё время Александр Невский: «Кто к нам с мечом придёт — от меча и погибнет». (Газета «Завтра», №37 (773) от 10 сентября 2008 года)

Действительность

Фраза, которую режиссер и сценарист вложили в уста Николая Черкасова, представляет собой немного измененный вариант цитаты из Библии, по всей видимости, из Евангелия от Матфея (26:52): «И вот, один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место; ибо все, взявшие меч, мечем погибнут».

Аналогичное по смыслу высказывание встречается и в «Откровении Иоанна Богослова» 13:10): «Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен; кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение и вера святых».

Любопытно, что похожая формула существовала и в античном мире, в частности, в Древнем Риме в виде фразы «Кто воюет мечом, от меча и погибает» (Qui gladio ferit, gladio perit).

В действительности же источники не сообщают о том, произносил ли такую фразу новгородский князь. В текстах, повествующих о жизни и делах Александра Невского (в том числе «Софийской первой летописи» и «Псковской второй летописи») об этом нет никаких упоминаний.

По словам исследователя средневековой Руси И.Н. Данилевского, Александр Невский является одним из самых сакрализованных персонажей российской истории. Его образ как защитника православия, борца за независимость Руси начал формироваться в XVIII веке, утверждает исследователь, и имел под собой прочную идеологическую платформу: место, которое Петр I избрал для строительства новой столицы, находилось практически там же, где в 1240 году состоялась Невская битва. Претензии России на выход к Балтике вызывал ассоциации с победой князя на Неве. Даже день памяти Александра Невского (30 августа) был выбран неслучайно: в этот день Россия заключила Ништадтский мир со Швецией.

Впоследствии образ Александра как защитника Русской земли стал все больше популяризоваться: в 1725 г. Екатерина I учредила высшую военную награду — Орден св. Александра Невского; Елизавета в 1753 г. приказала поместить мощи Александра в серебряную раку. Затем стали ежегодно проводить специальный крестный ход из петербургского Казанского собора в Александро-Невскую лавру. Наконец, в начале XX века одну из московских улиц назвали именем Александра Невского, отмечает И.Н. Данилевский.

Новую жизнь образу Александра как выдающегося защитника Руси дал фильм Эйзенштейна. Картина вышла на широкий экран в 1941 году, когда началась Великая Отечественная война. Его авторы были удостоены Сталинской премии. Фильм оказался настолько духоподъемным, что в 1942 году был учрежден орден Александра Невского, украшенный портретом исполнителя главной роли, Николая Черкасова — и это при том, что всего за несколько лет до этого сценарий кинокартины профессиональные историки называли «издевкой над историей».

Влияние фильма на общественное сознание оказалось настолько сильным, что и экранный образ главного героя, и весь комплекс сопутствующих мифов — в том числе о ключевой роли Ледового побоища в борьбе с крестоносной экспансией, и о том что Александр Невский символически завершил ее переиначенной библейской цитатой про меч — прочно вошли в общественное сознание, закрепились в исторической памяти, и фигурируют не только в рассуждениях обывателей при отсылках к «старине», но и в работах профессиональных историков, и в учебных материалах.

Источник: федеральный портал История.РФ

Вернуться к каталогу материалов

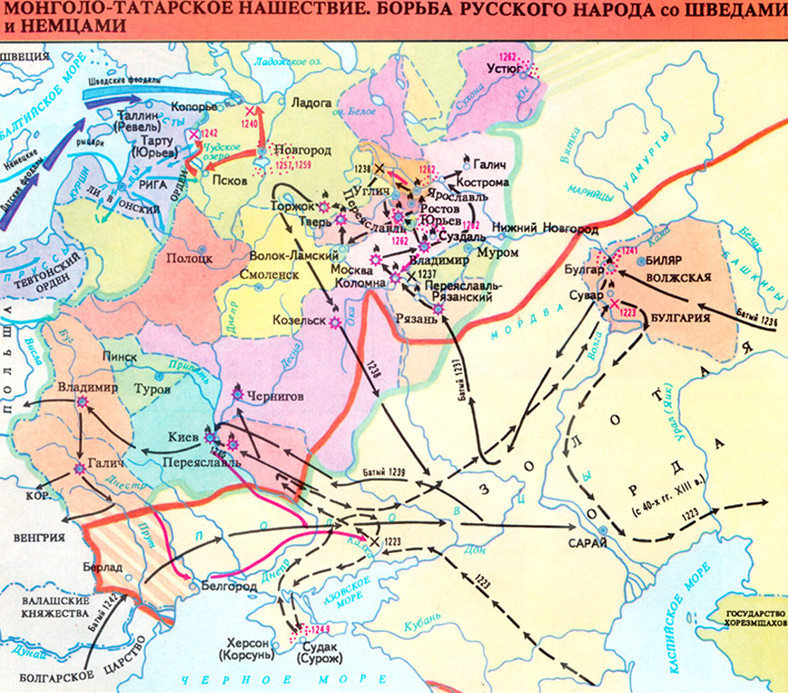

Карты и иллюстрации

Невская битва (карта)

Вернуться к каталогу материалов

Ледовое побоище

Вернуться к каталогу материалов

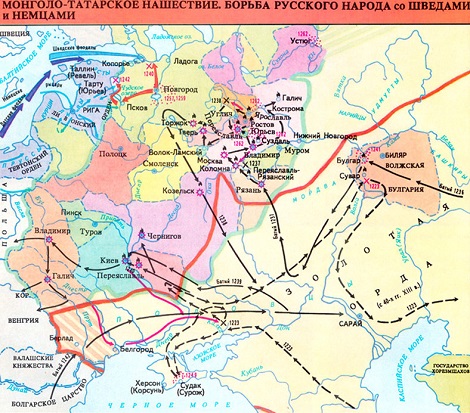

Монголо-татарское нашествие на Русь. Борьба русского народа со шведами и немцами

Вернуться к каталогу материалов

Видеоматериалы

Полководцы России. От Древней Руси до ХХ века. Александр Невский

Вернуться к каталогу материалов

Художественный фильм Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» (1938 г.)

Вернуться к каталогу материалов

Презентация

Александр Невский

Вернуться к каталогу материалов

Работа с илюстративным материалом

Вернуться к каталогу материалов

Вернуться к каталогу материалов

Онлайн тестирование

Пояснения

Источники

- Тест "Угроза с Запада" История РФ

Вернуться к каталогу материалов

Учебники, учебные пособия, справочники, энциклопедии, задания, тесты

- "История России. 6 класс. В 2 ч. Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и др.". Часть 2. § 17. Северо-Западная Русь между Востоком и Западом

- Урок 26. Северо-Западная Русь. Между Востоком и Западом

- Александр Невский

- Борьба Руси с западными завоевателями в XIII в.

- Александр Невский (Сборник)

Информация