Услуги репетитора

Заказать курс или услуги репетитора: WhatsApp, тел. 8(950)-794-21-89, e-mail: onlainrepetitor@gmail.com

С уважением: Историк.RU (об авторе)

История России. XVI-XVII века.

7 класс

(Каталог уроков)

Подготовка к ГИА по истории

(Перейти к каталогу)

Смутное время

Период отечественной истории в конце XVI – начале XVII столетий, характеризуемый системным внутриполитическим, социальным и хозяйственным кризисом, осложненным природными бедствиями, гражданской войной, самозванством, вмешательством внешних сил и прямой иностранной интервенцией.

Каталог материалов

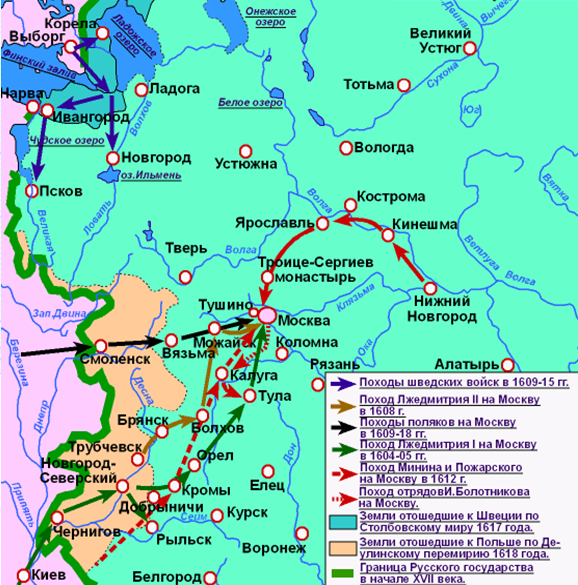

- - Карта "Смутное время в России в начале XVII века"

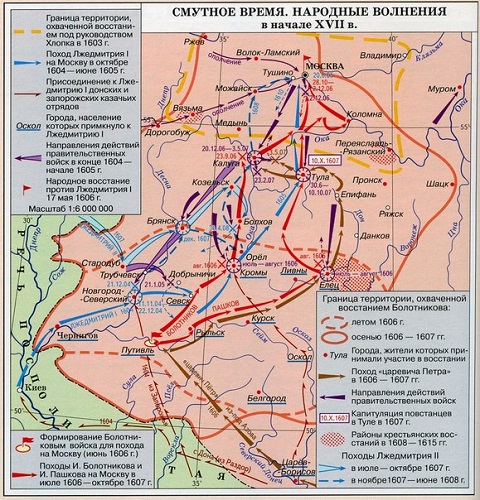

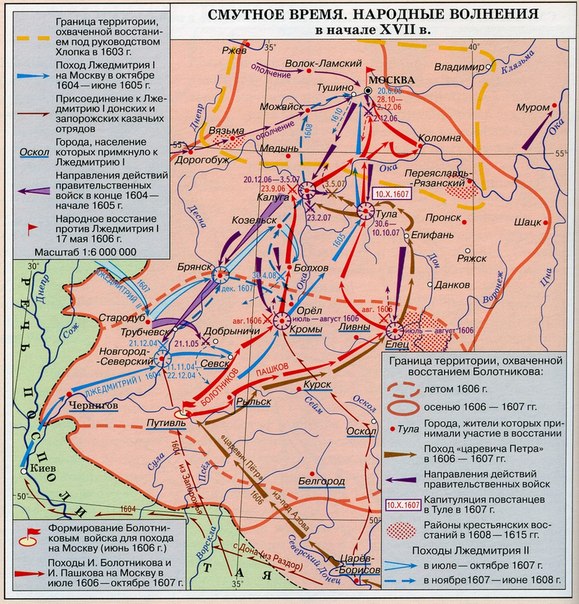

- - Карта "Смутное время. Народные волнения в начале XVII века"

- - "Галерея изображений"

- - Причины и начало Смуты (InternetUrok.ru)

- - Лжедмитрий I (InternetUrok.ru)

- - Смута в царствование Василия Шуйского (InternetUrok.ru)

- - Второе земское ополчение. Минин и Пожарский (InternetUrok.ru)

- - Земский собор 1613 г. и окончание Смуты (InternetUrok.ru)

- - Конец смутного времени | Телеканал "История"

- - Учебники, учебные пособия, справочники, энциклопедии, задания, тесты

Даты/события

Вернуться к каталогу материалов

Терминология

Вернуться к каталогу материалов

Персоналии

Вернуться к каталогу материалов

Смутное время

Внимание!

Внимание!Данный фрагмент ресурса является элементом совместной деятельности

Вы можете редактировать опубликованную презентацию, перейдя по ссылке

При редактировании презентации, пожалуйста указывайте авторство и источник, соблюдайте авторские права!

Вернуться к каталогу материалов

Смутное время

Обозначение «Смутное время»

Попытки исследователей выделить в этом периоде основные причины и тенденции, обозначая его преимущественно как первую крестьянскую войну в России, гражданскую войну или как национально-освободительное движение – «народное ополчение», оказались малопродуктивными. Данный период не поддается точному описанию в терминах современных исторических концепций, социологических представлений и политических теорий. Данное этой эпохе современниками обозначение «Смута» или «Смутное время» остается самым адекватным. Оно включает не только характеристику хода происходивших тогда событий, но и их нравственную оценку, констатацию душевного нестроения и часто иррационального поведения их участников. Аналогии этому времени в русской истории находят в начале XX века, революционные события которого нередко именуют новой «Смутой».

Хронологические рамки Смуты

Большинство историков полагает началом Смутного времени династический кризис, разразившийся в 1598 году со смертью царя Фёдора Иоанновича, последнего правителя из московской ветви династии Рюриковичей, умершего бездетным. Не осталось после него бесспорных наследников мужского пола и из числа ближайших родственников, поскольку его младший брат царевич Дмитрий Иоаннович погиб при загадочных обстоятельствах еще в 1591 году. Концом Смуты принято считать избрание в 1613 году царем Михаила Фёдоровича, положившего начало династии Романовых. Разумеется, датировку Смуты 1598-1613 годами надо считать условной, поскольку факторы, приведшие к ней, стали проявляться до этих рамок, а последствия ощущались годами позже. В результате рамки Смуты часто исследователями раздвигаются от смерти Дмитрия Иоанновича до окончания польско-шведской интервенции в 1617-1618 годах.

Предпосылки Смуты

Предпосылками Смуты стали последствия разорения страны в годы опричнины и Ливонской войны, которые привели не только к материальным потерям, но и к подрыву традиционных нравственно-религиозных устоев во взаимоотношениях власти и подданных, власти и церкви, представителей разных общественных слоев внутри них и между ними, а также к росту социальной напряженности. Свою отрицательную роль в этом сыграло усиление крепостной зависимости крестьян, бывшее хотя во многом мерой вынужденной, но являвшееся попыткой решить возникшие проблемы с пополнением казны и обеспечения службы дворянами односторонне - за счет ухудшения положения крестьянства. Процесс хозяйственной и нравственной деградации не удалось остановить и после смерти Ивана IV Грозного. Постоянная борьба придворных группировок, не сдерживаемая сильной властью или прочными традициями, расшатывала доверие народа к государственным учреждениям и устоям. Избрание в 1598 году на царство Бориса Годунова не воспринималось до конца легитимным ни элитой, среди которой многие считали себя более знатными и достойными, чем новый царь, ни народом, который воспринимал тяготы и бедствия этого царствования как наказание свыше за грехи правителя, не обладавшего нравственным авторитетом и харизмой национального лидера. Основные удары по позициям Годунова, его семьи и сторонников нанес страшный голод 1601-1603 годов, предотвратить или смягчить последствия которого власти не смогли, и появление в 1604 году самозванца, объявившего себя чудесно спасшимся царевичем Дмитрием Иоанновичем (по официальной версии это был дворянский сын и монах-расстрига Григорий Отрепьев).

Ход событий

Расправы над «разбоями», в шайки которых объединялись не только асоциальные элементы, но и просто лишенные пропитания или права на достойное существование люди, отдельные военные победы над отрядами самозванца не решали возникших проблем. Неожиданная смерть царя Бориса в 1605 году привела к катастрофе. Впервые в русской истории было совершено массовое клятвопреступление боярами и служилыми людьми присяги, данной наследнику престола Фёдору Борисовичу, впервые было совершено цареубийство, впервые к власти пришел самозванец. Обман последнего заключался не только во лжи о своем происхождении, но и в том, что ради власти он был готов на предательство своей веры и интересов своего Отечества. То, что Лжедмитрий I не торопился исполнить обещания, данные королю Речи Посполитой и польско-литовским магнатам в обмен на их поддержку, ничуть не оправдывает его, а только свидетельствует о его беспринципности и попытке выгадать как можно больше в ходе политической игры. Смута восторжествовала и в кремлевских палатах, и в умах людей, сознательно или неосознанно игравших на руку политическим авантюристам и внешним врагам. Временное отрезвление, приведшее к восстанию против царя-самозванца в 1606 году, было использовано боярской группировкой, стоявшей за Василием Шуйским, который пришел к власти путем заговора, с помощью новой серии клятвопреступлений и политических убийств. «Избрание» его на царство было лишено даже формальных процедур, к которым прибег Борис Годунов, а беспринципность и корысть вообще не могли быть скрыты. Административные способности и степень поддержки не позволили ему вывести страну не то что из политического кризиса, но и просто из хаоса. Военных способностей Шуйскому еле достало, чтобы подавить восстание крестьян и холопов под предводительством Ивана Болотникова в 1606-1607 годах, обманом захватить и казнить его вожаков. Да и то произошло благодаря переходу на сторону правительственных войск первоначально примкнувших к восстанию дворянских отрядов. Впрочем, недовольные «боярским царем», как называли Шуйского, сплотились очень скоро вокруг нового самозванца Лжедмитрия II, войско которого составляло причудливый конгломерат борцов за «истинного царя», волю и социальную справедливость, а также мародёров, наёмников и авантюристов. Обосновавшись с июня 1608 года в подмосковном Тушине, почему и был прозван «Тушинским вором», он осадил Москву. Внешние силы постепенно выходили из тени поддержки «претендентов» на русский трон и четче обозначали свои интересы, преследуемые участием в русской Смуте. Шведы охотно помогли Шуйскому в борьбе против Лжедмитрия II и его сторонников, за которым слишком ясно проглядывали интересы враждебного им польско-литовского государства, после чего стали захватывать русские земли сначала «по договору» с царем Василием, а потом в виде вознаграждения за нарушение этих договоренностей. Замечательный русский полководец Михаил Скопин-Шуйский, во главе русско-шведского войска нанесший серьезные поражения отрядам тушинцев, поляков, литовцев и казаков, был, как считали многие, отравлен в 1610 году с ведома своего родственника – царя Василия. Официальные круги Речи Посполитой перешли от негласной поддержки самозванца к открытой военной интервенции, введя в 1609 году в Россию свою армию и осадив Смоленск, героическая оборона которого продолжалась два года. После поражения войск под командой брата царя Дмитрия Шуйского от поляков под Клушиным 24 июня (4 июля) 1610 года, положение Василия на троне пошатнулось. В результате боярского заговора в июле Василий Шуйский был смещён, передан в руки поляков и в 1612 году умер у них в плену. К власти пришёл совет, состоявший из нескольких бояр и прозванный «Семибоярщиной», который решил предложить стать русским царём польскому королевичу Владиславу. Бежавший под Калугу Лжедмитрий II был убит в конце 1610 года. Русское государство оказалось на грани уничтожения. Однако в результате ситуация упростилась, произошла поляризация сил, здоровая и патриотически настроенная часть русского общества взяла дело спасения Отечества в собственные руки путем созыва народного ополчения.

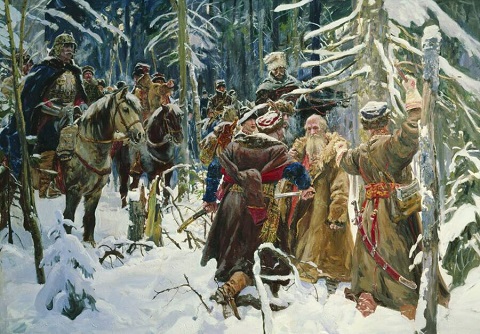

Первое и Второе ополчения

Спасение страны зависело теперь не только от количества и вооружения ее воинов, но и от готовности представителей разных групп российского общества отринуть усобицы и придти к согласию, объединиться для решения общенациональных задач. При этом, несмотря на принадлежность к разным национальностям, религиям, сословиям, их объединение во имя высших целей шло, как правило, под символами российской государственности и религии основной части населения - православия. Народ после долгих лет кровопролитных междоусобных войн и восстаний, разорения и голода, вооруженного вмешательства и прямой агрессии западных соседей проявил способность самоорганизоваться, чтобы восстановить духовные основы и политическое единство России, изгнать иностранных интервентов. Вера, стойкость и самоотверженность в тех условиях представлялись единственным средством национального спасения и возрождения государственности. Не осталось бесспорных наследников царского престола. Представители тогдашней «элиты» общества - московских бояр - предали страну, впустив в столицу интервентов и присягнув польскому королю. Северо-западные земли вместе с Великим Новгородом были оккупированы шведами, западные и сама столица - поляками. Страну заполоняли и грабили разбойничьи шайки тогдашних «полевых командиров», фактически не признававших ничьей власти. Россия практически исчезла с политической карты, во всяком случае, так представлялось ее недругам, захватчикам и мародёрам. Православная церковь, возглавляемая патриархом Ермогеном, была духовным вдохновителем сопротивления врагам. Она же долго оставалась единственным организационным его оплотом при отсутствии монарха и представительных органов власти. Несмотря на угрозу физической расправы, патриарх отказался подписать боярскую грамоту, которая предписывала московским послам подчиниться польскому королю и выполнить все его требования. В устных проповедях и в письменных посланиях убеждал Ермоген народ стоять против иноземцев и призывал гнев Божий на изменников. Интервенты арестовали патриарха и уморили его голодом в феврале 1612 года. За твердое стояние в вере и мученическую кончину патриарх причислен к лику святых. Обезглавив вслед за государством церковь, интервенты и их сообщники не сломили волю народа. Русские города и земли взяли инициативу спасения страны в свои руки. Очень активным было многонациональное Поволжье. Так, жители Казани оповещали другие города страны, что «всякие люди Казанского государства» договорились «с Нижним Новгородом и со всеми городами поволжскими, с горными и луговыми (то есть правобережными и левобережными), с горными и луговыми татарами и луговою черемисою (так называли чувашей и марийцев)», чтобы «быть всем в совете и в соединенье, за Московское и Казанское государство стоять, друг друга не побивать, не грабить и дурного ничего ни над кем не делать». Результатом совместных действий должно было стать обеспечение условий для законных выборов «на Московское государство государя всею землею Российской державы». К этому соглашению поволжские города, земли, народности пришли еще в августе 1611 года.

Первому ополчению, в формировании которого участвовали дворянские отряды Прокопия Ляпунова, казаки Ивана Заруцкого, бывшие тушинцы, освободить Москву не удалось, несмотря на восстание в городе. Летом 1611 года ополчение распалось, однако его остатки держали Кремль в осаде, надеясь на приход помощи. Непосредственное руководство созданием нового общенародного движения, вошедшего в историю как Второе ополчение, взял на себя торговец мясом Кузьма Минин, который стал земским старостой (главой местного самоуправления) Нижнего Новгорода. Он предложил ввести специальный налог на вооружение и содержание войска, призвал вносить добровольные пожертвования. В волжских городах призыв Второго ополчения попал на подготовленную почву. Общенародная идея борьбы с внешним врагом за восстановление целостности и независимости Московского государства объединила людские и материальные силы сначала городов Поволжья. Затем к движению присоединились другие земли страны. Сам Минин, человек исключительно честный и вместе с тем очень предприимчивый, стал казначеем и административно-хозяйственным руководителем «Совета всея земли» - нового российского правительства. Оно было сформировано в противовес власти засевших в Москве изменников-бояр. Старинное слово «земство», производное от «земли», приобрело новый смысл. В отсутствии законного царя из документов исчезло слово «царство» для обозначения Московского государства. Символом и носителем суверенитета стал народ российской земли - «земство». Это слово стало обозначать всех участников освободительного движения, которое именовалось «земским» ополчением. Казанцы при всей активности нижегородцев оказались в делах ополчения не последними. Они собрали средств и воинов не меньше своих соседей. Из Казани же в ополчение пришел и главный его духовный символ. В войске появилась икона Богоматери, чудесно найденная целой и невредимой после пожара в 1579 году на казанском пепелище. Был ли с ополченцами подлинник или список чудесно обретенной иконы, о том до сих пор идут споры, хотя существенной разницы ни с церковной точки зрения, ни тем более с светской нет. Вслед за нижегородцами и казанцами все новые города и земли присоединялись к ополчению. Минин проявлял необыкновенную щедрость в отношении служилых людей. Они охотно шли на службу в ополчение, покидая свои дома или отряды других командиров. Дело было не столько в жаловании, сколько в том, что жизнь обретала смысл. Можно было пробудиться от долгого прозябания, когда было неясно, кому и ради чего надо служить, или очистить совесть от вольных и невольных преступлений, совершенных за время пребывания под командой авантюристов, разбойников и изменников. Значительно пополнили войско изгнанные захватчиками с родины жители Смоленской земли. Они понимали, что только с помощью других русских земель можно будет возвратить родной Смоленск. Под стенами Москвы ждали помощи волжских ратей ополченцы Рязани, Зарайска и других южнорусских городов, а также те казачьи отряды, которые решили прекратить участие в мятежах и разбоях, выступив заодно со «всей землей» - земством.

По предложению Минина, военное командование в ополчении было поручено князю Дмитрию Пожарскому. Его уговорили покинуть родовую вотчину Мугреево Суздальского уезда, где он находился на излечении от ран, которые получил во время безуспешной попытки восстания в Москве против интервентов и изменников. Князь к этому времени прославился несколькими удачными боями против отрядов интервентов, самозванцев, авантюристов. Эти победы, в т.ч. при обороне Зарайска, не могли внести перелом в военные действия, но зарекомендовали князя храбрым, опытным и удачливым полководцем. Последнее было немаловажно в глазах людей, привыкших, к сожалению, к поражениям. Теперь затеплилась надежда на чудо, составными частями которого должны были стать заступничество Божией Матери, упорство Минина, военное счастье Пожарского, труд и согласие всех, кто поверил в близкое возрождение России. Передовые отряды ополчения подошли к столице 24 июля 1612 года, а в августе подоспели главные силы, после чего в предместьях Москвы и в самом городе развернулись бои с интервентами, как окруженными в Кремле, так и стремившимися помочь осаждённым. Попытки интервентов снять осаду Кремля были отбиты ополченцами, польско-литовский гарнизон оказался без подкреплений и провианта. После молебна перед Казанской иконой 22 октября войска Минина и Пожарского штурмом овладели укреплениями Китай-города, прикрывавшими Красную площадь и подходы к Кремлю. Участь осажденных там интервентов была решена. 26 октября они капитулировали. Москва была освобождена, что стало важным шагом к дальнейшему восстановлению государственной власти и суверенитета. День 22 октября (по православному юлианскому календарю) стал одним из самых почитаемых праздников в честь Казанской иконы Богоматери. В XX-XXI веках ему соответствует 4 ноября по гражданскому григорианскому календарю, которое стало государственным праздником новой России – Днем народного единства.

Восстановление государственности. Последствия Смуты

В начале 1613 года был созван Земский собор, представительство на котором получили все города, территории и сословия, принявшие участие в освободительной борьбе, от крестьян и казаков до духовенства и патриотически настроенной части боярства. 21 февраля собор избрал нового царя, которым стал Михаил Федорович из рода Романовых. В 1617 году был подписан Столбовский мир со Швецией, которая отняла у России крепость Корелу и побережье Финского залива. В 1618 году заключено Деулинское перемирие с Польшей, которой Россия уступила Смоленск, Чернигов и ряд других городов. Ценой этих территориальных потерь удалось добиться долгожданного мира с западными соседями. Одновременно были подавлены последние очаги Смуты внутри страны. В 1614 году на Нижней Волге и Яике были подавлено выступление не признававших новой власти отрядов Ивана Заруцкого и Марины Мнишек, жены обоих самозваных Лжедмитриев. В 1615 году на Верхней Волге было разбито войско атамана Баловня. В том же году опасный и кровавый рейд по внутренним уездам страны совершил отряд пана Лисовского. Однако главное состояло в том, что опаснейший и тяжелейший кризис в истории России был преодолен, государственность восстановлена, национальное единство укрепилось. Правда материальные последствия Смуты – разорение и запустение огромных земель, особенно на западе и юго-западе страны, гибель значительной части населения (по подсчетам некоторых историков – до трети всех жителей) продолжали сказываться еще долго. Их преодоление шло как наряду с укреплением ряда национальных политических и религиозных традиций, так и в ходе начавшихся процессов модернизации, без которых было невозможно сохранение с трудом восстановленной территориальной целостности и независимости России.

Источник:История РФ

Вернуться к каталогу материалов

...

Вернуться к каталогу материалов

...

...

?

...

?

Источник: ...

Вернуться к каталогу материалов

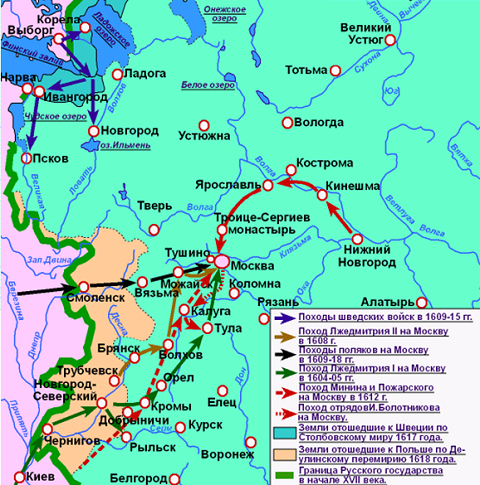

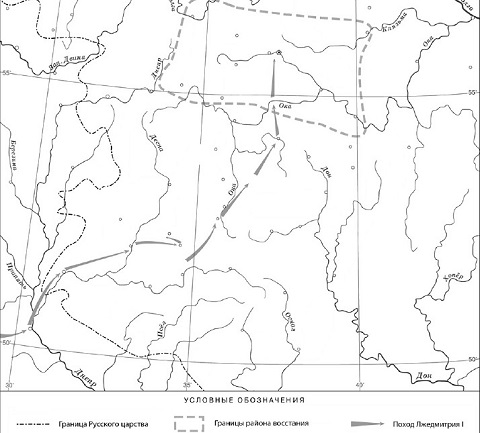

Карта "Смутное время в России в начале XVII века"

Смутное время в России в начале XVII века

Смутное время в России в начале XVII века

Вернуться к каталогу материалов

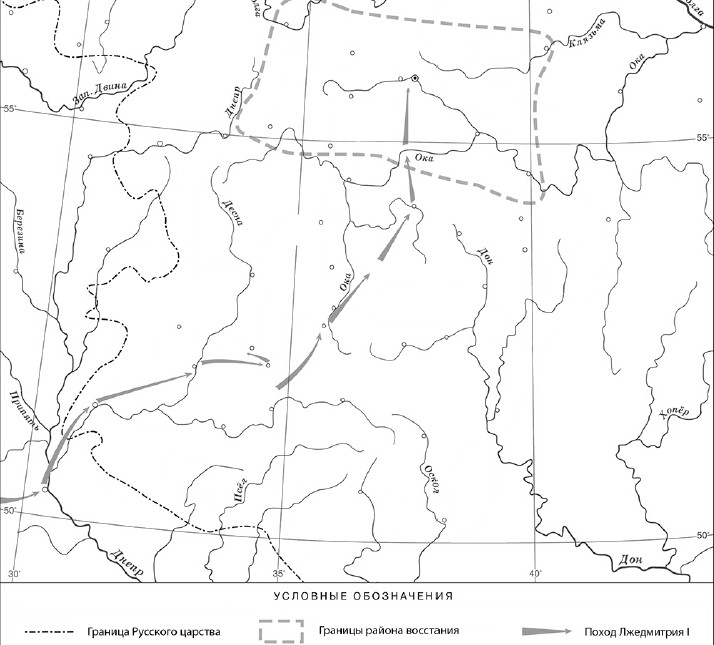

Карта "Смутное время. Народные волнения в начале XVII века"

Смутное время. Народные волнения в начале XVII века

Смутное время. Народные волнения в начале XVII века

Вернуться к каталогу материалов

Галерея изображений

Вернуться к каталогу материалов

Причины и начало Смуты (InternetUrok.ru)

Другие видеоуроки по школьной программе смотрите на InternetUrok.ru

Домашняя школа на InternetUrok.ru

Вернуться к каталогу материалов

Лжедмитрий I (InternetUrok.ru)

Другие видеоуроки по школьной программе смотрите на InternetUrok.ru

Домашняя школа на InternetUrok.ru

Вернуться к каталогу материалов

Смута в царствование Василия Шуйского (InternetUrok.ru)

Другие видеоуроки по школьной программе смотрите на InternetUrok.ru

Домашняя школа на InternetUrok.ru

Вернуться к каталогу материалов

Второе земское ополчение. Минин и Пожарский (InternetUrok.ru)

Другие видеоуроки по школьной программе смотрите на InternetUrok.ru

Домашняя школа на InternetUrok.ru

Вернуться к каталогу материалов

Земский собор 1613 г. и окончание Смуты (InternetUrok.ru)

Другие видеоуроки по школьной программе смотрите на InternetUrok.ru

Домашняя школа на InternetUrok.ru

Вернуться к каталогу материалов

Конец смутного времени | Телеканал "История"

Вернуться к каталогу материалов

Работа с картой. ВПР

Рассмотрите карту и выполните задания 4, 5. Задание 4. Назовите российского монарха в период, когда произошло восстание, границы района которого обозначены на карте. Задание 5. Подпишите на карте город Москву и Речь Посполитую.

Ответ

Вернуться к каталогу материалов

Работа с историческим источником

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы 1, 2 и 3. Ответы предполагают использование информации из источника, а также применение исторических знаний по курсу истории соответствующего периода.

«Кандидатура представителя семьи Романовых устраивала разные слои, и даже классы общества. Для боярства Романовы были свои — выходцы из одного из самых знатных боярских родов страны. Их считали своими и те, кто был близок к опричному двору..., но и пострадавшие не чувствовали себя чуждыми этому семейству; среди его членов встречались казнённые и опальные в годы опричнины, сам Филарет оказался в сеннике при бывшем опричнике Борисе Годунове. Наконец, Романовы пользовались большой популярностью среди казачества, с ними связывались многие иллюзии, и длительное пребывание Филарета в Тушине... заставляло и бывших тушинцев не опасаться за свою судьбу при новом правительстве. Поскольку Филарет возглавил в своё время делегацию, которая пригласила на русский трон Владислава, то и сторонники польского королевича не беспокоились за своё будущее при Романовых».

Вопрос 1. О каком событии идёт речь в документе? В каком году оно произошло и чем было вызвано? Вопрос 2. Почему предпочтение было отдано Романовым? Укажите не менее трёх аргументов. Вопрос 3. Какие обстоятельства предшествовали началу правления династии Романовых на русском престоле? Укажите не менее двух положений .Кто был первым представителем этой династии?

Ответ на вопрос 1

Ответ на вопрос 2

Ответ на вопрос 3

Вернуться к каталогу материалов

Онлайн тестирование

Пояснения

- Тест "Смутное время" Дилетант

Вернуться к каталогу материалов

Учебники, учебные пособия, справочники, энциклопедии, задания, тесты

- "История России. 6 класс. В 2 ч. Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и др.". § 6. Правление князя Владимира. Крещение Руси

- Урок 25. Начало Смуты в Российском государстве. Годунов, самозванцы и Шуйский. Интервенция

- Урок 26. Национально-освободительное движение. Воцарение Михаила Романова. Последствия Смуты: экономическое развитие России в XVII в.

- Освобождение Москвы

- Смутное время

- Народное ополчение

- Смутное время. Сборник

Вернуться к каталогу материалов

Удобная школа - у вас дома

Удобная школа - у вас дома

Информация